月次投資見通し: 英国のインカムと割安性、ECBの政策、中国のディスインフレ

主なポイント

英国市場:インカムと割安さを提供

低成長、高止まりするインフレ、財政上の課題により、英国への信頼は損なわれています。それでもFTSE100指数は8月に、史上最高値を更新しました。他の地域と同様、英国市場でも過去3年間に株価収益率(PER)が上昇しています。しかし、執筆時現在、S&P500指数のPERが22.5倍、ユーロ・ストックス指数では14.3倍であるのに対し、FTSE100の現在のPERは12.8倍と、他の市場と比べて依然として割安の水準にあります。大型株指数と中型株指数の1株当たり利益予想もこの期間に上昇し、株式市場のリターン見通しを下支えしています。しかし、英国株式市場のトータルリターンのうちインカムが占める割合が相対的に大きくなっています。過去20年間、配当を含むトータルリターンは、株価によるリターン(プライスリターン)の2倍を超え、また、配当によるリターンは平均3.5%超になっています。現在のギルト(英国債)市場の実質利回りが数年来の高水準にある英国では、経済成長が改善しインフレが落ち着いてくる可能性がある中で、マクロ経済の先行きに明るさが見られないにもかかわらず、株式市場と債券市場の双方でインカム獲得と割安な投資機会が見いだされるとみています。

※本資料で使用している指数について

S&P500指数:S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出する米国の500社の値動きの平均を示す時価総額加重平均型株価指数です。

EuroStoxx:STOXX社が算出・公表している欧州先進国における株式市場の値動きの平均を示す時価総額加重平均型株価指数です。

FTSE100指数: FTSE社が算出・公表しているロンドン証券取引所に上場する時価総額が大きい100社の値動きの平均を示す時価総額加重型指数です。

※本資料中の指数等の著作権、知的財産権、その他一切の権利はその発行者に帰属します。

欧州中央銀行(ECB)の政策方針を査定

ユーロ圏の政策金利は過去12カ月で半減し、欧州中央銀行(ECB)の政策担当者は金融政策が中立に近いか、それに近づいたと判断しているようです。金利とコアインフレ率の差を見ることで、ECBの政策金利がどの程度近くなったかを評価することができます。1年前の政策金利は4%で、コアインフレ率は2.9%でした。このギャップは現在なくなり、政策金利は2%、コアインフレ率は2.3%となっています。もうひとつの興味深い指標はフォワードカーブ(先物金利曲線)です。先物短期ユーロ金利は1年前、1年物が預金ファシリティ金利(ユーロ圏の民間銀行が一時的に過剰となった資金をECBに預け入れる際の利子)を100ベーシスポイント(bp)下回り、5年物は150bp下回って取引されていました。しかし現在の預金ファシリティ金利はこれらのフォワード金利のちょうど中間に位置しており、1年物フォワード金利は預金ファシリティ金利より20bp低く、5年物は50bp高くなっています。なお、ユーロ圏の潜在成長率と目標インフレ率はおおよそ2.75%とみているため、2.5%前後の長期政策金利は中立(実質金利が景気や物価に対して緩和的でも引き締め的でもない状態)水準からそれほど乖離していないとみています。

ディスインフレ*リスクを輸出

中国の7月の生産者物価指数(PPI)は前年同月比で6月と同様のマイナスとなり、デフレ基調は34カ月目に突入しました。PPIの低迷が続くと生産能力が過剰ではないかという懸念が高まり、輸出価格に影響を与え、デフレを他国へ輸出するリスクが高まり、結果的に他国の製造業経済の成長阻害要因となります。輸入国の多くが依然として高止まりするインフレに悩まされているため、中国から輸出されるデフレ圧力はあまり警戒されていませんが、輸入国のインフレ率が各国の目標範囲内に収まる状態になれば、問題になる可能性があるとみています。中国で続く国内消費の低迷と堅調な製造活動は持続的なディスインフレ・リスクをもたらし、人民元が他通貨に対し下落すると、他国市場にデフレを波及させるもうひとつの経路となる可能性があると考えます。中国の輸出競争力は、テクノロジーから卑金属に至るまで幅広い分野に及んでいます。中国の貿易が米国から欧州やアジア経済へと方向転換が進んでいるため、中国との潜在的な競争激化の影響を受けやすくなっています。一方、新興国市場では、消費者物価指数(CPI)構成に占める中核必需品の割合が大きくなり、消費に占める中国からの輸入品の割合が高まるにつれ、潜在的なディスインフレ圧力が強まっていくとみています。

*:ディスインフレ 物価の上昇速度が鈍化する経済状況

出所:ブルームバーグ、アクサIMグループ、2025年8月現在

投資戦略アイデア米国ハイイールド戦略 理由 米国政府の政策が不透明ながら、米国企業の業績は引き続き好調であり、S&P500構成企業の4~6月期の利益成長率は約10%を達成しました。しかし、株式のバリュエーションは割高であるため、ボラティリティ(変動性)が高まる時期にはドローダウン(高値からの下落)が大きくなる可能性があるとみています。米国ハイイールド戦略は投資家に対し、インカムを重視する投資機会を示し、米国経済に対してあまり左右されない投資機会を提供する可能性があるとみています。2025年はこれまでのところ、米国の代表的なハイイールド指数*からのインカムリターンは年率7%近い水準で推移しています。デフォルト率は引き続き低水準にあり、需給関係は良好です。クレジットスプレッド(信用格差による利回り差)は夏の間に縮小しましたが、米国金利の低下がハイイールド戦略のトータルリターンを下支えするとみています。 *ICE BofA 米国ハイイールド指数 短期デュレーション・インフレ連動債券戦略 理由 インフレに対する懸念は、欧州債券市場ではあまり強くない一方で、米国と英国の債券市場においては特に、引き続き市場見通しに影響を及ぼしています。米国の輸入関税が米国のインフレ率を押し上げ、連邦準備制度理事会(FRB)が目標とする2%の達成をより困難にしています。短期インフレ連動債券戦略は金利変動による影響を抑えながらインフレの恩恵を受けられるため、一般的にこのような環境に適しているとみています。2年物の米ドル建てインフレスワップ(取引者双方が物価に総じて変動する金利と固定金利の支払いを交換する取引)は現在3.0%で取引されており、米国のインフレ率は今後数カ月でこの水準を上回る可能性があることが示されています。インフレの進行と金融緩和の可能性は、グローバル・インフレ連動債券戦略の堅調なパフォーマンスにとっても引き続き支援要因となるとみています。 ロボット・自動化関連株式戦略 理由 ロボット・自動化関連という投資テーマにはその中核に技術革新があり、人工知能(AI)の勃興によってテクノロジーの能力が広がっています。物流分野や外科医療分野など多くの産業分野でAIを活用したロボットの導入が進む状況が見られています。景気サイクルの観点からみれば、設備投資がサプライチェーン全体で改善しつつある一方で、米国政府の政策の多くは製造業における投資を増やすよう促すものです。貿易政策や労働市場の逼迫、テクノロジーの一層の進歩は、自動化及びAI駆動のロボットに対する需要が経済に広く高まる背景となっています。

※本資料で使用している指数について |

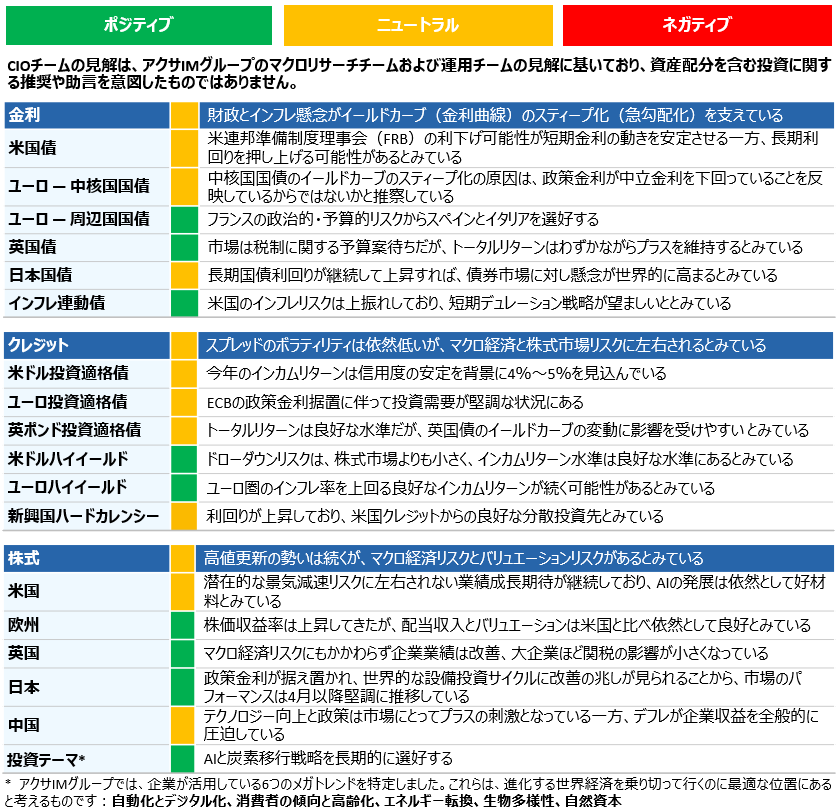

資産クラス別概要

表明された見解は、資産クラスのリターンおよびリスクに関する CIO チームの予想を反映しています。各色は長期的に観測される動向と比較した今後3~6か月のリターンの見通しを示しています。

出所:ブルームバーグ

過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

ご留意事項

本ページは情報提供のみを目的としており、特定の有価証券や当社や当社グループによる投資、商品またはサービスを購入または売却するオファーを構成するものではなく、またこれらは勧誘、投資、法的または税務アドバイスとして考慮すべきではありません。本ページで説明された戦略は、管轄区域または特定のタイプの投資家によってはご利用できない可能性があります。本ページで提示された意見、推計および予測は掲載時の主観的なものであり、予告なしに変更される可能性があります。予測が現実になるという保証はありません。本ページに記載されている情報に依拠するか否かについては、読者の独自の判断に委ねられています。本資料には投資判断に必要な十分な情報は含まれていません。

投資リスクおよび費用について

当社が提供する戦略は、主に有価証券への投資を行いますが、当該有価証券の価格の下落により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動によっては投資元本を割り込むおそれがあります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、運用の結果生じた利益および損失はすべてお客様に帰属します。

また、当社の投資運用業務に係る報酬額およびその他費用は、お客様の運用資産の額や運用戦略(方針)等によって異なりますので、その合計額を表示することはできません。また、運用資産において行う有価証券等の取引に伴う売買手数料等はお客様の負担となります。

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

金融商品取引業者 登録番号: 関東財務局長(金商) 第16号

加入協会: 一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本証券業協会

お問い合わせ先:TOKYOMARKETING@axa-im.com

AXA IMとBNPP AMは、統合体制の構築を目指し、法人組織を段階的に統合・合理化しています。 アクサ・インベストメント・マネージャーズは2025年7月1日にBNPパリバ・グループの傘下となりました。2025年12月31日、BNPパリバの資産運用事業(アクサ・インベストメント・マネージャーズ(AXA IM)、BNPパリバ・リアルエステート・インベストメント・マネジメント(BNP REIM)、およびBNPパリバ・アセットマネジメント(BNPP AM))は、それぞれの主要法人を統合し、「BNPパリバ・アセットマネジメント」という単一ブランドのもとで事業を展開しています。